国际航联考虑设立雷达监测高度限制 以应对低空开伞安全争议

文章摘要:近年来,随着低空飞行活动的日益增加,低空开伞的安全问题成为国际航空界亟待解决的重大争议之一。为应对这一挑战,国际航空联合会(国际航联)考虑设立雷达监测高度限制,以确保低空飞行的安全性。本文将从四个方面详细探讨这一提议的背景、意义、实施的可行性以及可能带来的挑战。首先,文章将分析低空开伞安全争议的现状,揭示该问题的紧迫性。其次,将探讨雷达监测高度限制的实施对空中交通管理和飞行员安全的潜在影响。第三,文章将讨论国际航联设立该限制的技术可行性,重点分析雷达监测技术的发展现状与难点。最后,本文将就雷达监测高度限制可能面临的国际协调与法规执行问题进行深入剖析。通过这些分析,本文旨在为读者提供对低空开伞安全争议及其解决方案的全面理解。

1、低空开伞安全争议的现状

近年来,低空开伞活动的频繁开展带来了显著的安全隐患。特别是在城市周边和机场周围,低空飞行与开伞活动之间的冲突频发。开伞人员和飞行器之间的相对高度差距较小,导致伞降过程中存在严重的碰撞风险。这一问题已经引起了航空安全监管机构的广泛关注。

在低空飞行中,伞降人员通常只能在几百米的高度进行跳伞,而这正是常规民航航班的飞行高度范围之内。一旦飞行器与降伞人员发生意外接近,后果不堪设想。事故发生频率的增加让业内人士和公众对低空飞行安全产生了严重担忧。

此外,由于低空开伞活动的管理尚不统一,世界各国对此的监管标准也存在差异,导致这一安全问题的解决难度加大。如何平衡低空开伞与民航飞行之间的安全矛盾,已经成为国际航空界需要紧急解决的问题。

2、雷达监测高度限制的潜在意义

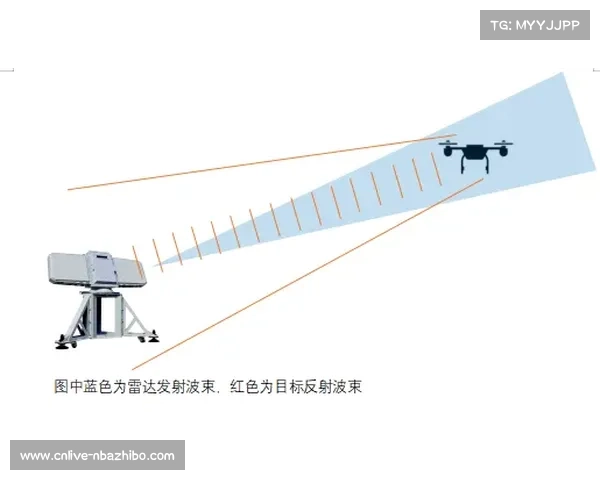

国际航联提出设立雷达监测高度限制,意在为低空开伞提供一种有效的监控机制。这一措施的首要目标是通过技术手段实现低空空域的精确监控,从而避免飞行器与降伞人员发生冲突。雷达的高精度定位和实时监控能力,有望极大地提升低空飞行的安全性。

其次,设立雷达监测高度限制有助于提升空中交通管理的整体效率。通过精确的高度限制与雷达监控,空中飞行器与低空开伞活动之间的活动区域可以进行有效划分,避免了不同空域使用者之间的干扰。同时,这一措施可以使飞行员在飞行过程中获得更加明确的避障指引,从而提高他们的飞行决策水平。

此外,雷达监测高度限制的实施还能够帮助减少人为错误的发生。在现有的低空飞行管理模式下,飞行员往往需要依赖目视、无线电通信等方式进行避让,这对于低能见度或复杂天气条件下的飞行来说极为困难。雷达监测技术则能够实时提供精准的飞行态势感知,大幅度降低飞行员的工作负担。

3、雷达监测技术的可行性与挑战

尽管雷达监测技术的应用在民航领域已有广泛的成功案例,但其在低空开伞监测中的实际应用仍面临技术上的若干挑战。首先,由于低空区域的地理环境复杂,雷达波的传播受到地形、建筑物等因素的影响较大,这就要求雷达系统具有更高的适应性和精度。

其次,低空雷达系统的成本较高,安装和维护费用可能成为普及这一技术的障碍。国际航联和各国航空机构需要对这一技术的经济可行性进行详细评估,确保在保证飞行安全的同时,避免给航空公司和开伞活动的组织者带来过高的经济负担。

此外,雷达监测系统的实时性也是一个重要的问题。在低空飞行环境中,飞行器和降伞人员的速度较快,传统雷达系统的反应时间可能不足以及时做出预警。这需要对现有技术进行优化,提高监控系统的反应速度和精度,以适应低空飞行的动态变化。

NBA直播4、国际协调与法规执行的挑战

雷达监测高度限制的实施不仅涉及到技术层面,还需要解决国际间的协调与法规执行问题。不同国家的空域管理政策和飞行安全标准存在差异,国际航联如何协调各方利益,并推动全球范围内的统一标准,是实现该提议的关键。

另外,雷达监测系统的部署和使用需要考虑到各国的空域管理体系。对于一些发展中国家或地区,航空安全设施可能尚未完善,如何确保这些国家能够与国际航联的安全标准保持一致,也是需要认真考虑的问题。

最后,雷达监测高度限制的实施可能会对低空开伞活动的操作模式产生一定影响。虽然技术手段能够提高安全性,但如何平衡监管措施与市场需求,避免对开伞活动造成过多限制,仍需要国际航联在法规执行时进行细致的考量。

总结:

通过对低空开伞安全争议的深入分析,可以看出,低空开伞活动与民航飞行器之间的安全冲突已成为迫切需要解决的问题。国际航联提出设立雷达监测高度限制的建议,旨在通过现代技术手段为这一问题提供解决方案。尽管雷达监测技术的可行性存在一定挑战,但其在提升飞行安全和空中交通管理效率方面的潜力不可忽视。

然而,要实现这一提议的顺利实施,还需要克服技术、经济及国际法规等多方面的挑战。国际航联应当加强各国之间的沟通与协调,推动全球范围内的标准化建设,以确保低空开伞活动与飞行器之间能够实现安全、和谐的共存。